祈りと喧噪のダラムサラから、

カギュ派の寺院があるビルへ向かいます。

お坊さんたちって、どんな修行をするの?

ノルブリンカ伝統工芸院を後に、

ふたたびタクシーで移動。

わたしたちは、デチェン直子さんが同乗する車。

「聞きたいことがあったら、なんでも聞いてね~」

という言葉に甘えて、

あれやこれや、氣になることをお聴きしました(ラッキー♪)

まずは、いままで見てきたチベットのお坊さんたち。

修行って、どんなことをするの?

子供のころにお寺に入った子を例にすると、

小学生のうちは、だいたい学校の勉強と一緒。

中学生くらいになると、問答を習う。

「〇〇経のこの部分には、こう書いてあったけど、

それは、△△経のこの部分と矛盾するか、しないか?」

みたいな問いに答えるには、

経典全部を覚えて、かつ、理解していないといけない。

これって、昔の日本人が

「子、曰く~」と、論語や四経を諳んじていたのと同じよね?

さらに、問答するには、論理学を学ばないとできないので、

AならばB、BならばC、だからAはC、といった、

論理的にものごとを考える方法を学ぶ。

その後、神さまや仏さまのエピソードを覚えて、

それから、六波羅蜜や中観(空性)について勉強して、

ここまでの顕教を卒業してはじめて、密教を学ぶ。

密教には4段階あって、

日本に伝わっているのは、3段階まで。

これは、師となるお坊さんから授けてもらうものなので、

独学ではできません。

(顕教までは在家でもできる)

ほうほう。

ちなみに、六波羅蜜(ろくはらみつ)というのは、6つの善行のこと。

「みんなのために、わたし、菩薩になりまーす!」と

誓いを立てたお坊さんが行う修行です。

布施(ふせ)波羅蜜:親切にしましょう

持戒(じかい)波羅蜜:戒律を守りましょう

忍辱(にんにく)波羅蜜:怒りをコントロールしましょう

精進(しょうじん)波羅蜜:努力しましょう、怠惰はダメよ

禅定(ぜんじょう)波羅蜜:こころを整えましょう

智慧(ちえ)波羅蜜:お釈迦さまが得られた智慧を学びましょう

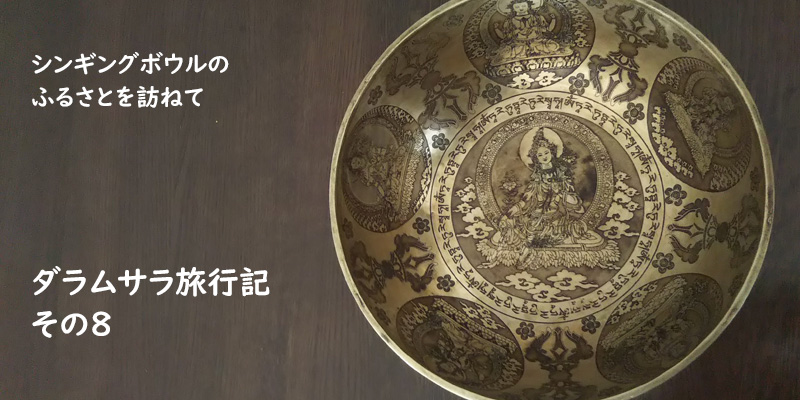

この方は「四臂(しび)観音菩薩」さま、六波羅蜜を体得されてる方です^^

そして、中観(空性)は、お釈迦さまの教えの中核。

ものごとは、実は見えているようではなく、

すべて実態のないものなんだよね、

日常生活ではなかなか実感&理解できないんだけど、

それを理解して、その境地に留まることが、幸せの第1歩、って話。

瞑想について

この空性って、日常生活の感覚とかけ離れているから、

なかなか理解できないんだけど、

実は、理解する5つの段階があって、

1つ目が、資糧道(しりょうどう)。

空性って、なんだろう?って知識を集めている段階。

2つ目が、加行道(けぎょうどう)で、

空性っていうのがあるのはわかった、けど、

実感まではできてないなぁ、という段階。

ここまでは、日常で社会生活を送るわたしたちでも

なんとかたどり着ける。

ここから先は、出家して修行する人が

たどる道なんだけども、

3つ目が、見道(けんどう)。

瞑想の中で、ものごとの本当の在り様(空性)が見える段階。

4つ目が、修道(しゅうどう)。

瞑想を終えても、空性が見えるように

瞑想と日常を行ったり来たりをくり返して、学びを深める段階。

そして最後の無学道(むがくどう)は、

もう瞑想してもしなくても、空性がわかる段階。

お釈迦さまの境地。

というわけで、本来、瞑想というのは、

お坊さんがお釈迦さまの境地にたどり着くまでの、

修行の1つなんだけれども、

近年、瞑想ブームよね(笑)

みんな簡単に「瞑想したいです」「瞑想やってます」というんだけど。

これは、科学が神を駆逐してしまった近代の欧米社会の人たちが、よりどころを失って、

心をどのように扱ったらいいのかを、東洋哲学や仏教に求めた結果、

瞑想を取り入れたという経緯があって、

騒がしいこころを鎮めるための瞑想に

関心が集まっているように思います。

それだけだったらいいんだけれども、

瞑想に深く入り込んでしまって、

瞑想中に過呼吸になってしまったり、

日常生活を投げて、インドの山奥に旅立ってしまったり(笑)

という話も聞くので、

瞑想というのは、本来は、お坊さんがする修行で、

その中の一部分だけ、こころを鎮める段階のものだけを

わたしたちは扱っている。

それ以上のものを求めるなら、

ちゃんと専門の先生なり、出家して(笑)修行するなり、しないと

むしろ先生につかず、自分勝手な方法で瞑想を行うのは

危険なんじゃないのかな。

それを忘れないようにしたい、と思っています。

シンギングボウルとチベット

そして、瞑想の時に使われるシンギングボウル。

とても氣持ちよく瞑想にいざなってくれるけれども、

「チベットとシンギングボウルの関係」について、

実は、ずっと氣になっていて。

というのも、ダライ・ラマ法王の法要(プジャ)でも、ナムギャル僧院内でも、

シンギングボウルは見かけなかったの。

見かけたのは、マクロードガンジのお土産物屋さんくらい。

そもそも、シンギングボウルはチベット仏教の法具ではなくて、

昔、お坊さんが托鉢に使ったお椀だと聞いているし、

まぁ、お坊さんたちが瞑想の時に鳴らすこともあるかな、

とも聞いている。

チベットの文化を知るにつれて、

チベットとはあまり関係がなさそうだと思いはじめているんだけど、

シンギングボウル=チベット、というイメージがあるのはナゼなんだろう?

そのイメージはいつから、どのようなきっかけで広まったんだろう?

直子さんの答えでは、

たしかに、チベット文化の中で、

シンギングボウルはあまり登場することがない。

お坊さんも使うことが少ない。

たぶん、神智学協会が、欧米にチベットのことを紹介したあたりで、

あわせてシンギングボウルも紹介され、

チベット=神秘的=シンギングボウルの音、

と結び付けられていったんじゃないかな~?

とのこと。

おお、出たよ、神智学協会!(笑)

このあたりのディープな話は、後ほど熟慮してまとめる予定。

お楽しみに(笑)

お次は、ダラムサラ編(9)「苦難の先に」です!

シンギングボウルのふるさとを訪ねて ダラムサラ編

(1)いざ、インドへ!

(2)ダラムサラへの道

(3)リンポチェのお話

(4)ツクラカン・コンプレックス

(5)ここがメンツィーカン!

(6)金の種

(7)チベタン・アート

(8)修行と瞑想とシンギングボウル

(9)苦難の先に

(10)観音さまに呼ばれて

(11)旅の終わりはいつも

シンギングボウルのルーツを訪ねて ネパール編はこちら